当前位置:精英生涯 | 生涯教材 | 学生教材

当前位置:精英生涯 | 生涯教材 | 学生教材形成拖延的原因五花八门,有的是对成功信心不足,害怕失败而导致拖延;有的则是害怕成功,出于对成功的恐惧而造成的拖延。

没错,害怕成功也会造成拖延,不过它并不像害怕失败那样容易被发现。

有的抵触被人指派任务,所以用拖延争取自主控制权;有的则是注意力过于分散,容易被小事牵引了注意力;还有的则是目标和酬劳太过于遥远,以至于没有动力立即展开行动。

除以上几点外,还有很多原因都会造成拖延,比如在犹豫不决或不想做出决定的时候,人们往往通过拖延来代替。

害怕失败而不敢尝试所造成的拖延,往往是出于自身过分追求完美主义所导致。

然而“金无足赤,人无完人”,特别是在一个人的能力尚显不足的时候,就会出现适应不良的完美主义者。

这类人往往选择用拖延来缩减自己完成某件事情的时间,在无法达成自己追求的完美状态时,他们总会自我安慰:

只要再多给我一点时间,我一定会把这事做到十全十美。

那么,害怕成功而造成拖延又是什么情况呢?

这类人往往是有能力达成某事,然而他们却顾忌在事情成功之后会对自己的生活带来某些不便的影响。

这种情况在中学生群体十分常见,比如很多学生在课堂上即使知道某个问题的答案也不愿意主动回答,因为他们担心表现太过突出而被同龄人孤立。

这对他们来说无疑是非常难受的。

接下来是因心理舒适区而造成的拖延,这部分同样涵盖了两类人:

一类是对亲近关系的恐惧;一类是对疏远关系的恐惧。

心理舒适区是指人与周围人之间保持一个让人舒适安全的关系距离,一旦超出这个心理舒适区,与人太亲近或太疏远,都会感觉不舒服,并且会不遗余力地想要回到自己的舒适领域。

这个时候,拖延便作为维护心理平衡的策略之一出现了。

对亲近关系的恐惧是指害怕与人过于亲近,因此如果是需要团队合作的项目他们就有可能会一直拖延而迟迟不开始。

对疏远关系的恐惧则是指在疏远关系的环境下采取拖延策略来推后工作。

例如一些大学生在没有同学帮助的情况下,无法独立开展课题论文。

当然,造成拖延还有一个有趣的影响因素——时间颗粒度。

时间颗粒度是指一个人安排时间的基本单位。不同人的时间颗粒度粗细是不同的。

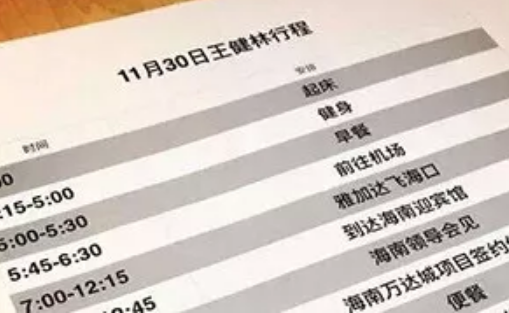

从曾经在网上很火的中国前首富王健林的行程单上,就可以看出来王健林在执行一件事情基本都控制在15分钟,他的时间颗粒度也可以理解为十五分钟。

普通人的时间颗粒度往往会是1个小时,半天,有的甚至是1天。

一般来说,越成功,时间越值钱的人,时间颗粒度就会越小。

我们可以通过观察别人在找你谈事情所约的时间段来推算自己的时间颗粒度大小。

越粗犷的时间颗粒度,越会使人的时间概念模糊,越容易造成拖延。

上述的几点因素仅是造成拖延成因的一部分,以作为大家自省拖延成因的参考。由于个体差异的不同,造成拖延的成因也往往不尽相同。

仅仅靠偶尔翻书或上网搜寻千篇一律的拖延解决办法是治标不治本的。更好的办法是先审视自己的内心世界,确认自己的拖延成因,才能够有的放矢,有效改善和解决自身的拖延现状。